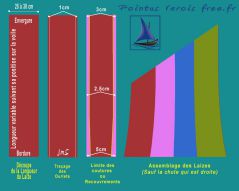

Détail des Coutures

Pose des Ralingues

Assemblage des Laizes

Plan de découpe des Laizes

Fabrication

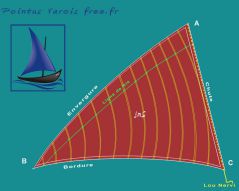

.On relève les dimensions de la voile, soit BA, BG et AG . Pour faire la part du tirage de la toile, on fait BD plus court que BA, de 4 à 6 centimètres par mètre, suivant la force de la toile à employer et le mou à prévoir. Cette dernière dimension BD sera ramenée à la longueur de BA par le mou de la toile ou de la ralingue.

Découpe des Laizes en fonction de hauteur de la voile et traçage des ourlets, suivant dessin n°1.(Variation du recouvrement des laizes: 3 cm en haut, 2,5 cm vers le milieu et 5 cm à la bordure).

La voilure des bateaux dits à éperon se compose d’une voile latine enverguée sur l’antenne et d’un foc amuré sur l’éperon et le capian du bateau.

Une voile pointue doit avoir pour elle un quart fort et la penne flexible, d’où le proverbe : Quar dé ferré penno défénou (Quart de fer, penne de fenouil).

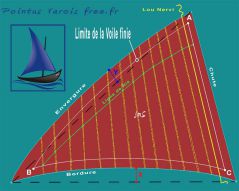

La voile latine n’est pas plate, elle fait un peu le sac ; le coton en donne d’ailleurs par lui-même, mais, autant que possible, la partie avant de la voile doit être parfaitement tendue, de même que la partie qui se rapproche de l’envergure.

On se sert généralement de toile coton dite cretonne. La largeur des laizes varie de 0 m. 25 à 0 m. 30 sur les bateaux de pêche.

La voile a parfois une teinte rougeâtre obtenue au moyen d’une sorte d’argile grasse. Cette teinture rend, paraît-il, la toile imperméable et lui donne, dit-on, plus de durée.

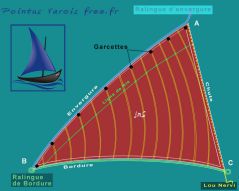

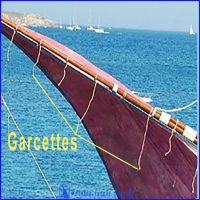

L’envergure, munie de garcettes (mata- fiens) doit être de forme d’autant plus arquée que l’antenne est plus flexible. On lui donne généralement une flèche de courbure égale aux quatre centièmes de sa longueur.

La ralingue d’envergure se termine au point supérieur par un tirant long d’environ la moitié de l’antenne.

La bordure est cintrée ou échancrée (allunagri) d’environ 4 centimètres par mètre de longueur.

Cette échancrure permet de nager sous la voile bien que celle-ci soit bordée.

La ralingue de bordure est toujours plus forte que la ralingue d'envergure ; elle est fourrée dans son portage contre le mât.

C’est la ralingue de bordure qui forme la ganse d’amure (au capelage du quart) à sa jonction avec la ralingue d’envergure.

La chute est toujours droite et ne porte pas de ralingue. La ralingue est remplacée par une ligne blanche passée dans une gaine ou ourlet de 2 à 3 centimètres qui termine la dernière laize et qu’on nomme le nerf (lou nervi). Ce nerf vient sortir près de l’écoute ; on le raidit parfois dans le largue ou le vent arrière pour ballonner la voile.

On donne aux coutures un peu de peï (poisson), ce qui signifie que leur largeur n’est pas égale dans toute leur longueur.

La largeur des coutures se fait le plus généralement à 0 m, 030 sur l’envergure, 0 m. 025 au milieu de la longueur de la couture, et 0 m. 050 sur la bordure, en montant plus ou moins haut à chaque couture à partir du point d’écoute.

Doublages.

On fait des doublages aux points d’écoute, de chute, d’amure et à la partie où terminent les ris.

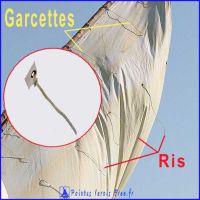

Garcettes.

Les garcettes qui fixent la voile sur l’an¬tenne tiennent à la voile. On les place à environ 0 m. 60 d’intervalle Pnne de l’autre. Leur longueur est de 2 mètres environ, soit 1 mètre de chaque côté, afin qu’elles puissent lier la voile sur l’antenne lorsqu’elle est serrée.

Ris.

Dans la voile latine, on ne fait généralement qu’un seul rang de ris.

Les ris se placent un sur chaque couture. On les fait en ligne blanche d’environ 0 m. 65 de longueur de chaque bord.

Écoute delà voile.

L’écoute est simple et longue à peu près comme la ralingue de bordure de la voile. Elle est passée par bout dans la cosse de la voile, où l’autre extrémité se trouve arrêtée par un nœud dit cul-de-porc qui l’empêche de se dépasser. Elle ne s’amarre donc pas par un nœud d’écoute.

L’écoute fait retour dans une rainure ménagée à l’arrière de l’étambot et nommé casso-escoto ; elle s’amarre au cadeneau arrière.

Écoute de foc.

Sur les bateaux de pêche, l’écoute de foc est simple. Les pilotes et bon nombre de plaisanciers préfèrent avoir l’écoute double, afin d’éviter dans les virements de bord de dépasser l’écoute simple sur l’avant du quart et d’exposer aux embruns l’homme qui est chargé de cette manœuvre. L’écoute de foc s’amarre à des taquets fixés en abord du banc d’apé.

Le foc (poulaquo) des bateaux dits à éperon ne s’amure pas au bout dehors. Il se capelle sur l’éperon et passe dans une échancrure ménagée à la partie supérieure des deux fargues extrêmes avant, au point de rencontre de celles-ci.

La voile qu’on envergue sur l’antenne par temps maniables s’appelle la mestre. Lorsqu’il fait mauvais temps, on remplace la mestre par une autre voile qui s’appelle le trinquet. C’est en augmentant le croisant de la penne et du quart qu’on réduit la longueur de l’antenne à la longueur d’envergure du trinquet.

Pour les bateaux de pêche ou les bateaux faisant le service des pilotes, les constructeurs ne dressent pas de plan de voilure ; la surface de la mestre se trouve déterminée par la longueur donnée aux bois de mâture qui s’établit, avons-nous dit, en raison de la longueur du bateau, afin que ces bois, désassemblés et placés sur les bancs, puissent ne gêner ni la nage, ni les opérations de la pêche en s’arrimant aisément dans la longueur comprise entre l’étrave et le caisson de l’arrière dit senon.

Dans ces conditions, la surface de la mestre représente environ les 0,86 de la surface totale de voilure et le foc qui est environ les 0,16 de la surface de la mestre, représente les 0,14 de la surface totale.

D’après les conditions de voilure qui viennent d’être décrites, le centre de gravité de l’ensemble des voiles, autrement dit le centre vélique ou centre de voilure, se trouve en arrière de la perpendiculaire élevée sur la flottaison au milieu de la longueur du bateau d’une quantité comprise entre 0,14 et 0,17 de cette dite longueur.

Voilure

Saint-Aygulf

Voiles Latines