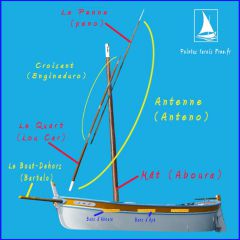

Le Mât

La longueur des bois de mâture s’établit en raison de la longueur du bateau, afin que ces bois désassemblés et placés sur les bancs, puissent se loger dans la longueur comprise entre l’étrave et le caisson arrière dit senon.

Le mât se place aux onze vingt- cinquièmes soit au 0,44 de la longueur du bateau à partir de l'avant et sa pente sur l’arrière est uniformément de 1 pouce par pied, soit un douzième, soit encore 0 m. 0834 par mètre.

Le mât a environ pour longueur la longueur intérieure du bateau prise sur les bancs depuis la contre étrave jusqu’à la face avant du caisson arrière dit senon. Cette longueur correspond généralement au 0,82 de la longueur du bateau et permet au mât de pouvoir se placer sur les bancs, en abord, sans être une gêne pour la nage ou la manœuvre des filets.

Son grand diamètre se prend au pied du mât. Il est égal à la longueur du mât X 0,030. Le petit diamètre est la moitié du grand.

La partie haute du mât se termine par une partie équarrie dite noix ou lanterne qui porte le réa de drisse de la voile et, un peu au-dessus, un trou servant à fixer la poulie de la drisse de foc.

Le clan pour drisse de la voile fait un angle de 22 degrés et demi sur l’avant par rapport à l’axe du bateau.

Le pied du mât est maintenu par un tenon carré dans une forte pièce de bois dite carlingue du mât, emplanture ou escasse, qui croise sur deux ou trois membrures en avant et en arrière du mât. Généralement l’escasse ne porte pas d’entailles sur la membrure. On ménage dans toutes les varangues qu’elle doit traverser la surépaisseur de bois nécessaire pour faire dans les dites varangues une encoche qui sert à l’encastrer. Les arêtes supérieures de l’escasse portant une feuillure sur laquelle viennent se placer les planches du payol.

Le banc du mât ou banc majeur dit banc d’arbourra, sur la face arrière duquel se place le, mât, porte une encoche en forme de demi-collier destinée à former l’étambrai du mât, qui se complétait autrefois par une fourche ou fourcat en bois de fil, dont les branches se posaient sur le banc et y étaient mainte¬nues par deux forts cabillots en bois.

Il n’y a plus économie de nos jours à employer ce système ; on réduit l'encombrement et on gagne en solidité en remplaçant la fourche en bois par un demi- collier en fer.

L’antenne

L’antenne est formée de deux pièces réunies par leurs extrémités. Celle de la partie haute s’appelle la penne, celle de la partie basse s’appelle le quart.

Dans l’assemblage des deux pièces le quart se place au-dessus de la penne.

La penne et le quart ont chacun pour longueur totale toute la longueur qui existe entre l’avant du caisson dit senon et l’étrave du bateau afin que désassemblées, ces pièces puissent, comme le mât, se placer sur les bancs, en abord. Cependant l’usage se répand de donner à la penne environ 0 m. 50 de plus de longueur. Appelant L la longueur du bateau on a donc comme constituant l’antenne.

L’antenne est placée tantôt à tribord, tantôt à bâbord du mât suivant les localités ou les services à faire. Cette différence a pour cause le vent généralement régnant par rapport à l’orientation du port qu’on fréquente.

On conçoit qu’à l’embouchure d’un port où l’on est exposé fréquemment à ne pas avoir toute liberté de manœuvre, il soit préférable d’aller le plus souvent du bon bord, c’est-à-dire de n’avoir pas la voile portant sur le mât

Le point de suspension de l’antenne varie suivant les localités, l’usage ou le patron du bateau et suivant que ce dernier trouve son bateau trop ardent ou trop mou.

Le plus souvent le point de suspension de l’antenne s’établit à la partie inférieure du croisant de la penne et du quart.

Quelquefois le point de suspension s’établit à un quart de la longueur du croisant au-dessus de la partie inférieure de la penne.

En tous cas, ce point de suspension n’est jamais au-dessus des deux cinquièmes de la longueur totale de l’antenne, à partir de son bout inférieur.

L’angle que forme l'antenne avec le mât est moyennement de 1-52 degrés. La pente du mât étant de un douzième, cet angle d’inclinaison de l’antenne correspond à 147 degrés par rapport à une ligne perpendiculaire à la flottaison.

Le bout-dehors ( bartalo )

Il s’agit d’un espar disposé à l’avant du bateau, à peu près horizontal, qui dépasse la coque d’environ un mètre et permet d’avancer le point d’amure du polacre pour l’écarter de la mestre, ce qui améliore son rendement et autorise une plus grande surface.

Le banc

Le banc du mât ou banc majeur dit banc d’arbourra, sur la face arrière duquel se place le, mât, porte une encoche en forme de demi-collier destinée à former l’étambrai du mât, qui se complétait autrefois par une fourche ou fourcat en bois de fil, dont les branches se posaient sur le banc et y étaient maintenues par deux forts cabillots en bois.

Il n’y a plus économie de nos jours à employer ce système ; on réduit l'encombrement et on gagne en solidité en remplaçant la fourche en bois par un demi- collier en fer

Le Banc d'Apé est placé en arrière de celui du mât.

Mâture

Saint-Aygulf

Voiles Latines