Serrer et amener la voile

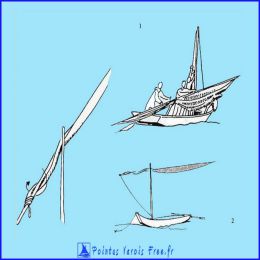

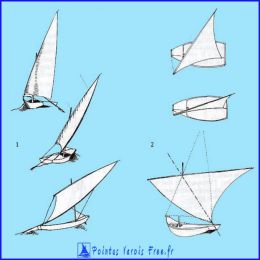

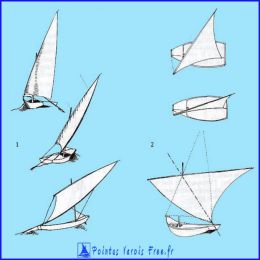

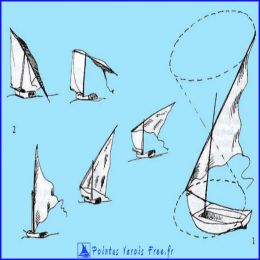

Serrer la voile peut se faire en deux positions. en haut sans amener l'antenne, et en bas en l’amenant. Serrer la voile en haut peut se faire par péit vent. Il faut pour cela amener le point d'écoute à l'avant et tourner la voile sur elle-même, comme un cornet de papier, vers le mât ; le rouleau de toile ainsi forme est ensuite enroulé en spirale autour du quart de l’antenne, dans l’autre sens, on serre le dernier tour grâce à l'écoute. On choque le devant complètement et l'orse poupe partiellement afin que l’antenne se dispose horizontalement, aplanee. et s'oriente dans le lit du vent, comme une flèche de grue. Même par vent fort, la voile ne bat pas et n’offre qu'un très faible fardage (I).

Pour amener la voile vent devant, il faut affaler assez vite pour qu'elle soir en bas et étouffée avant que l’erre du bateau ne soit cassée, sinon, le bateau abattant, le vent peut entraîner partiellement la voile dans l'eau. Attention à ne pas assommer l'équipage avec l'antenne.

Amener en chasse, c'est-à-dire vent arrière, est à la fois très sûr et très commode ; il ne faut jamais hésiter à le faire. Pour cela, on choque le devant, l’orse poupe et l’écoute, pendant que le chef de bord amène le penne en bas à l'aide de l’oste ; une fois le penne en main, on amène progressivement l’antenne et on la dépose directement sur ses fourches (2).

On peut ainsi rentrer vent arrière dans un port étroit où il est impossible de virer, ou sur une plage où la mer brise.

Serrer la voile sur ses fourches se fait à partir de l’arrière, en se servant des matafians de la bande de ris supérieure.

Pour dégréer le bateau, on largue le cabillot de drisse, on dépasse le devant de sa narine, et on élonge les manœuvres le long de l’antenne, orse poupe, devant, écoute et oste, puis on les amarre de point en point. Drisse et drosse restent sur le mât qui peut être rangé avec l’antenne au garage.

inspiré des pages de François Beaudouin

inspiré des pages de François Beaudouin

ICI

Manœuvres à orse longue

Par opposition, la manoeuvre élaborée de la voile latine est appelée la manoeuvre à orse longue.

Partons du plus près où la voile est établie comme il est dit plus haut ; la différence par rapport à la manoeuvre à orse courte réside dans l’inclinaison de l'antenne qui va sé rap-procher progressivement de l’horizontale au fur et à mesure de l'abattéc. L'intérêt de cette manœuvre réside en premier lieu dans le déplacement du centre de voilure qui vient s'établir dans l’axe du bateau au vent arrière, mais de façon très différente selon qu’on se trouve à la bonne ou à la mauvaise main.

Pratique de la

Voile Latine

Diminuer la toile

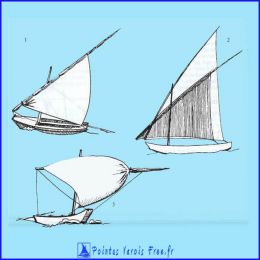

Lorsqu'on est au vent portant, il est possi¬ble de diminuer rapidement la surface de la voile dans les hauts sans prendre de ris en faisant ‘’bon figoun’’. On fait penne en bas, et on étrangle rapidement la partie supérieure de la voile contre le penne soit avec un mou¬choir. selon la pratique traditionnelle, soit plus prosaïquement avec une garcette de ris, puis on renvoie le penne en haut. Dans une risée très forte, il est possible d’abaisser l'antenne à mi-mât (1).

La prise de ris

La prise de ris se fait en cinq temps :

1) Amener la voile en mettant l'antenne dans le bateau, et non sur les fourches

2) .Serrer l’empointure contre l'antenne à l’aide de la bosse correspondante

3) Amarrer les hannets de ris, les matafians en provençal

4) .Déplacer s’il y a lieu l’estrope de la drisse sur l’antenne (selon l'expérience acquise) afin que l'équilibre sous voile reste parfait.

5) Rehisser (2).

Si le bateau est trop mou à la suite de cette opération, on peut prendre un charle. Cela consiste à étrangler le bas de la voile contre le quart comme pour le bon figoun (3)

Tréhuchons

La trébuche a pour but de faire passer l'antenne et la voile d'un côté à l'autre du mât. Cette manœuvre peut se faire soit par le devant du mât en faisant passer le bateau par le vent arrière, soit par le derrière du mât.

La tréhuche au vent arrière se fait nécessai¬rement en partant de la bonne main pour arriver à la bonne main de l'autre côté ; il est possible de tréhucher en partant de n’importe quelle allure pour arriver à n'importe quelle autre, y compris de plus près à plus près. Elle exige que la hauteur de la voile soit telle que le quart puisse passer par-dessus le pont avant. C'est donc la hau¬teur à laquelle la voile doit normalement être

Les temps :

1) on largue l'écoute complètement

2) on amène l’antenne parallèlement au mât 3 l'aide de l'orse poupe. Le bateau se met de lui-même au vent arrière.

3) on laisse partir le quart sous la nouvelle amure

4) on récupère l'écoute et on établit la voi¬lure à l'allure voulue, sous la nouvelle amure

5) on change le devant de narine en permu¬tant devant et orse.

La tréhuche au vent devant a le même but que l'autre mais elle peut se faire indifféremment en partant de la bonne ou de la mauvaise main et elle n'implique pasnecessirement le virement de bord ; on peut la pratiquer jusqu'au vent de travers. Pour trébucher vent devant, il faut que la drisse sorte du mât vers l'arrière et non vers l'avant comme pour la première tréhuche ; un mât tournant (à pied conique) permet donc de tréhucher de deux façons.

1) on choque écoute et devant sans les larguer

2) on passe le quart de l'antenne sur l'arrière du mât

3) on borde devant et écoute.

Le dispositif des deux narines facilite cette pratique, les deux manoeuvres du quart jouant alternativement le rôle de devant et d’orse poupe sans être dépassés.

Les manœuvres

Empannons penne en bas

Il est impossible d’empanner involontaire¬ment avec la voile latine lorsqu’on est au vent arrière, et ceci pour deux raisons : le centre de voilure étant dans l'axe du bateau et très à l'avant, il n’y a aucune tendance à embarder ; l’antenne étant fixée dans l'espace, elle ne peut passer d'un bord à l'autre, même si le vent la prend à contre.

Il est cependant possible d'empanner volontairement. Pour cela, on libère l'orse poupe et on la fait passer devant le mât ; pendant ce temps le barreur, après avoir cho¬qué l’écoute, amène l’antenne dans l'axe en se servant de la chute de la voile ou de l'oste.

La voile est alors dans une position particu¬lière. le penne en bas: position sans danger où il est possible de rester aussi longtemps qu'on veut, pour passer l’orse devant le mât et changer la position de l'écoute, car le bateau est stable en cap. Il est même possible de gouverner le bateau de façon précise en utilisant la voile comme un gouvernail aérien. On achève le pivotement de l’antenne en tirant le quart à sa nouvelle place avec l’orse poupe, et en accompagnant la penne à la main et avec l'oste.

Le vent forcit

II est possible avec la voile latine de garder sa toile momentanément avec un vent assez fort, il suffit pour cela d’« effacer » l'antenne en choquant le devant. On « vide » ainsi la voile dans le haut, on soulage l'antenne, le mât et le bateau ; on peut ainsi attendre la fin d'une risée. Bien sûr, on peut aussi cho¬quer l’écoute. L'équipier qui doit tenir le devant à la main, dans ce cas, a une responsa¬bilité importante.

Abaisser la voile c’est abaisser le centre de poussée de la voilure et par conséquent soula¬ger le bateau sans qu’il soit nécessaire de diminuer la surface. Dans cette position il n'est plus possible de tréhucher.

Naviguer par petit vent

On a intérêt à hisser la voile aussi haut que possible surtout en milieu resserré, car on peut ainsi capter le vent en hauteur, là où il est le plus fort. Il est bon de faire gîter artifi¬ciellement le bateau, ce qui diminue la sur¬face mouillée de la coque, fournit un plan de dérive qui, en immergeant le bouchain, per-met de naviguer jusqu'au vent de travers sans la dérive, donne à la voile la forme voulue que le vent, trop faible, ne peut plus lui don¬ner, on peut enfin voguer sous voile. Cette pratique a un effet considérable tant sur la vitesse que sur le cap car une augmentation de la vitesse du bateau, même minime, pro¬voque une augmentation équivalente de la vitesse du vent apparent qui, étanr plus fort, donne une puissance propulsive plus grande. Il suffit d’un effort de vogue minime, aisé à soutenir pendant des heures sans fatigue, pour pouvoir faire une route importante avec un vent qui laisserait le bateau sur place sans cela.

Cette pratique était courante en Méditerranée au temps de la voile, et tous les bateaux latins traditionnels étaient conçus pour cette vogue sous voile sans laquelle il aurait été impossible de naviguer efficacement pendant l’été où les petits temps sont fréquents.

L'échancrure de la bordure de la voile permet de voguer debout face à l’avant, à la mode latine, sans être gêné ; c’est fait exprès.

Réglage de la forme de la voile

Si orse poupe et devant permettent de con¬trôler la position de l’antenne et par consé¬quent de la voile dans l’espace, c’est l’écoute qui permet de déterminer sa forme. Le contrôle de la forme se fait en jouant à la fois sur la longueur de l’écoute et sur le choix de la position du point de tire.

Selon l’emplacement de son point de fixa¬tion, on contrôle son devers, selon sa lon¬gueur on contrôle son creux. Il s’agit là d'une vue très schématique des choses, car dans la pratique toutes ies manœuvres y concourent.

Efficacité de la voile latine selon la main et l’allure

A la mauvaise main, l'écoute restant bor¬dée (plus ou moins) à toutes les allures, le centre de voilure ne change pas de position et reste à la verticale du centre de dérive laté¬rale, le bateau est donc toujours équilibré. D’autre part, la voile s’appuyant sur le mât, l’antenne n’a pas tendance à se balancer comme cela se produit à la bonne main au bon plein par mauvaise mer. Enfin l'antenne s’efface plus aisément dans le vent, ce qui rend cette main agréable et sûre par forte brise.

A la bonne main au contraire, le centre de voilure se déplace vers l'avant du bateau, de façon particulièrement nette à partir du vent de travers.

11 en résulte les conséquences suivantes qui peuvent avoir leur importance, soit pour de longs bords, soit en course : au près serré il est intéressant d'être à la bonne main, au louvoyage il est donc nécessaire de trébucher aux virements de bord. Au bon plein et au vent de travers, surtout par forte brise, la mauvaise main est excellente. Du vent de tra¬vers au vent arrière, il faut éviter systémati¬quement la mauvaise main.

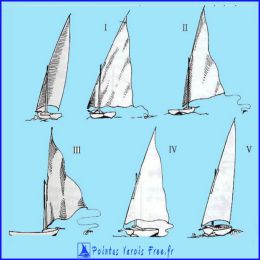

Abattons à la mauvaise main

Lorsque la voile est au vent du mât et porte sur lui, on navigue à la mauvaise main. Au fur et à mesure de l'abattée, on choque le devant et l'orse poupe et on établit celle-ci sur le bord du vent dans une position de plus en plus reculée, comme à la bonne main. Par contre, l'écoutc n'est pas touchée, elle reste bordée raide et dans Taxe du bateau. Seul un léger choquage est parfois nécessaire du bon plein au petit largue. Au plein vent arrière, la voile a ainsi une position surprenante, le vent l’attaquant par le point d’écoute. Cette posi¬tion ne présente aucun des avantages indi-qués pour le vent arrière à la bonne main ; elle fournit cependant ainsi un excellent parasol et un abri efficace contre la pluie (1).

Comme à la bonne main, il faut assurer l'antenne aux allures portantes à la mauvaise main, cela se fait de la même façon à l’aide de l'oste.

Une remarque peut être faite quant à la mauvaise main : contrairement à ce que Ton pourrait penser, la voile ne porte que partiel¬lement sur le mât, car le quart vient se dispo¬ser au vent du bateau alors que l’écoute reste bordée dans Taxe. En fait, à la mauvaise main, la voile tourne autour d’un axe fixe passant par le point de drisse et le point d’écoute (2).

Abattons à la bonne main

Pour cela nous allons choquer progressive¬ment le devant pour ouvrir l’incidence et simultanément l’orse poupe pour augmenter l’horizontalité de l’antenne. Très rapide¬ment, dès le bon plein ou le vent de travers, nous allons être amenés à déplacer le point de fixation de l’orse poupe pour l'établir sur le bord du vent, d’abord par le travers du mât puis de plus en plus vers l'arrière. Dans le même temps, l’écoute va suivre le chemin inverse sous le vent pour finir au pied du mât. Au plein vent arrière, l'antenne est pro-che de l’horizontale et perpendiculaire à Taxe du bateau.

Dans cette position, le centre de voilure est disposé dans l'axe du bateau, loin sur l’avant du mât, donnant ainsi une parfaite stabilité de route au bateau. D’autre part, on obtient de cette façon un écoulement laminaire des filets d’air ; pour profiter pleinement de cet avantage il ne faut pas hésiter à choquer net¬tement l’écoute et à faire « ballonner » la voile.

On remarquera que dans cette position, on obtient une composante ascensionnelle qui est sensible par vent assez fort, et que d'autre part, on dispose la plus grande surface de la voile le plus haut possible, là où le vent est le plus fort, ce qui est très sensible par petite brise. Tous ces facteurs conjoints donnent une remarquable efficacité à la voile latine ; les avantages sont d'autant plus marqués qu'on est à une allure plus arrivée.

Aux allures portantes et principalement au vent arrière par mer agitée, il faut maintenir l'antenne dans une position fixe dans l’espace, pour cela on utilise l'oste. Comme elle n’est utilisée qu’aux allures portantes, elle est habituellement amarrée à son extré-mité libre au bas du quart, ou éventuelle¬ment au point d'écoute pour être à portée de main du barreur. Pour assurer l’antenne, je tourne l'oste, légèrement raidie, en abord sous le vent vers le milieu du bateau. De cette façon, le devant, l’orse poupe et l’oste, interdisent tout mouvement à l'antenne.

Il ne faut jamais négliger d’assurer l'antenne car, sans cela, l’empannage accidentel est possible ; la voile peut alors « coiffer » la tête du mât et il est extrêmement difficile de sortir de cette dangereuse situation.

On remarquera que les points de fixation des différentes manœuvres de la voile latine sont à la fois nombreux et disposés à la périphérie du bateau. On utilise comme taquet de tournage les tolets d'aviron latin, simple cabillots de bois traversant le plat-bord de part en pan et sortant nettement par-dessous la lisse à l'extérieur du bateau, conformé ment à l’usage traditionnel.

.

.

Le plus près et la pratique de l'orse courte

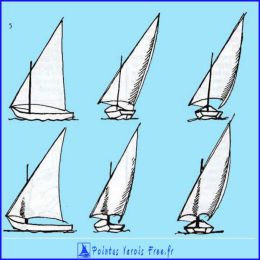

Au plus près du vent, le devant est passé dans la narine qui est du côté de l’antenne, d'avant en arrière, de façon à ce que le bout du quart soit calé contre la narine, et vienne se tourner raide à un cabillot du pied du mât. Dans cette position l’orse poupe est presque inutile (1).

Elle passe sur l’arrière du mât et vient se tourner raide à un cabillot du mât du bord opposé au devant.

L’écoute (bout simple, assez gros pour être en main et de même longueur que la bordure de la voile) passe dans la barre d'écoute et vient se tourner sur le taquet fixé sur l’aviron de queue (2). Pour border la voile, il suffit d’empoigner la bordure de la voile à pleine main en tirant à la loi au vent et vers le bas, pendant ce temps le barreur embraque l’écoute et la tourne ; il est ainsi toujours pos¬sible Je border la voile à plat quelle que soit la force du vent (3).

Le louvoyage ne présente aucun problème puisqu’il suffit de virer vent debout sans tou¬cher à rien. La voile se trouve alternativement au vent du mât (à la mauvaise main) et sous le veut du mât (à la bonne main) sans que cela ait une influence notable sur la marche (4).

Selon les conditions de la navigation, force du vent, charge du bateau et état plus ou moins agité de la surface, on peut avoir inté¬rêt à donner un peu de mou au-devant pour diminuer l’incidence de l’antenne, ce qui augmente la composante propulsive et dimi¬nue la composante de dérive. D’autre part, en cas de vent irrégulier avec fortes risées, il suffit de choquer nettement le devant pour que l’antenne s'efface dans le lit du vent et soulage instantanément le bateau sans qu’il soit nécessaire de choquer l'écoute, ce qui ne se fait qu'en dernier recours. II y a là un avan¬tage spécifique très marqué de la voile latine dont il ne faut jamais hésiter à se servir.

Il est possible de naviguer à toutes les allu¬res sans toucher à l'orse poupe telle qu’elle est établie pour le plus près, simplement en choquant le devant et l'écoute ; c'est la prati¬que appelé de l’orse courte (5).

La voile latine se manœuvre alors comme une voile aurique ordinaire, avec cette particularité que l'on oriente la voilure avec le devant autant qu’avec l'écoute. Cette pratique présent un certain intérêt pédagogique car elle constitue une base de manœuvre simple qui permet de se familiariser avec la voile latine, avant de passer au maniement plus élaboré et plus efficace de l'orse longue.

La pratique systématique de l’orse courte s’est instaurée historiquement à maintes reprises ; elle est à l'origine de tous les grée¬ments latins à champ fixe développé, moder¬nes pour la plupart, et montés par des équi¬pages réduits.

Note : Pour empanner à l'orse courte, on a intérêt à accompagner l’antenne avec le devant, en le bordant puis en le choquant progressivement.

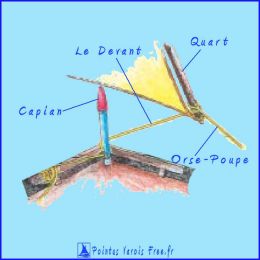

Devant, Orse-Poupe et Oste

Les manœuvres qui permettent de contrôler la position de l'antenne dans l'espace sont au nombre de trois. C'est par leur action combinée que l'on parvient au résultat voulu ; cependant, il est possible de leur rapporter des fonctions spécifiques.

L'orse-poupe est un cordage de grosseur moyenne frappé à l'extrémité inférieure de l'antenne, au bout du quart ; sa longueur est un peu supérieure à celle de la bordure de la voile. Sa fonction est de contrôler l'inclinaison de l'antenne. Son extrémité libre se dirige vers l'arrière du bateau et se fixe en différents endroits selon l'allure, sur le bord du vent.

Le devant sert à régler l’incidence de l'antenne. C'est un cordage identique à l’orse-poupe, fixé de la même façon au bas du quart. Contrairement à l'orse, il passe dans une de: deux» narines »du« museau », celle de l’antenne, et vient se tourner à un cabillot au pied du mât. Dans le gréement de la nacelle, ces deux manœuvres sont permutables.

L'oste est un cordage léger de la longueur de l'antenne, elle est frappée à l'extrémité du penne. Sa fonction est d'assurer la position de l'antenne, déterminée par l'orse-poupe et le devant. On ne l'utilise qu'aux allures portantes et lorsque la mer est agitée. Le reste du temps, elle est frappée au point d'écoute.

On peut remarquer que c’est la possibilité de jouer sur l’inclinaison du bord d'attaque, c'est-à-dire l'antenne, qui caractérise la voile- latine. Au plus près du vent, ce jeu est nul, l'inclinaison de l’antenne est à son maximum. La voile latine est alors semblable à un grand foc génois (dont elle possède la forme générale) ; elle ne s’en différencie que par la flexibilité du penne. Par contre, plus l’allure est portante plus le jeu de l'inclinaison peut être grand.

Il découle de ce fait qu'il est possible de manœuvrer la voile latine de plusieurs façons selon que l'on exploite plus ou moins cette possibilité d'inclinaison : à l’orse courte avec une inclinaison invariable, à l'orse longue avec tout le champ d’inclinaisons possibles.

Nature et fonctionnement du champ mobile

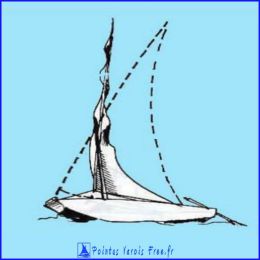

La voile latine et son antenne étant maintenues par un seul point, possèdent trois degrés de liberté dans l'espa e et non un seul comme les autres voiles qui, elles, sont mobiles autour d’un axe comme une porte ; nous touchons là la caractéristique essentielle de la voile latine qui l’oppose radicalement à toutes les voiles connues et notamment au gréement marconi.

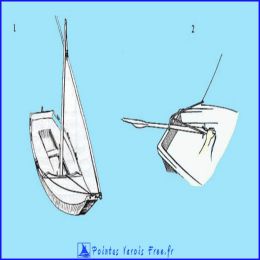

Les deux premiers degrés de liberté sont déterminés par la position de l'antenne dans l'espace, que nous pouvons décomposer en un angle d’incidence.

(angle du plan vertical de l’antenne par rapport au plan axial du bateau (1) et un angle d'inclinaison, angle de l’antnne par rapporr au plan horizontal (2)).

Le troisième degré de liberté est celui de l'ouverture, ou du creux de la voile détertmine par le jeu de l'écoute.

Saint-Aygulf

Voiles Latines